土木学士の外国人労働者活用術~技人国で広がる日本企業の未来〜

近年、日本の土木業界では深刻な人手不足が続いています。高齢化や若者の土木業界離れが進み、現場を支える技術者や作業員の確保が難しくなっているのが現実です。そんな中、未来を見据え、新たな可能性として注目されているのが「外国人労働者」の活用です。

特に「土木学士」という専門知識と技術をもつ外国人が、日本の土木プロジェクトでその力を発揮しています。そして、彼らが日本で安心して働けるよう支援するために設けられたのが、「技術・人文知識・国際業務(通称『技人国』)ビザ」。このビザは、専門技能を持つ外国人が日本で活躍するための大切な鍵です。

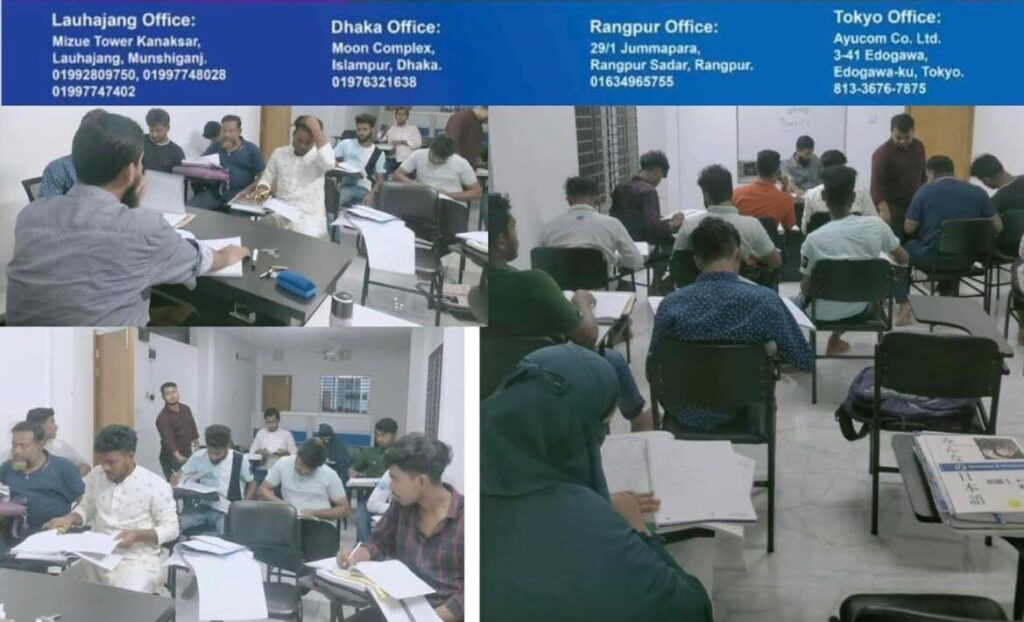

今回は、実際に外国人土木技術者の採用で成功している有限会社アユコムの事例を交えながら、日本企業が「技人国」ビザを活用してどう未来を切り拓けるかをわかりやすくお伝えします。

外国人労働者を採用するメリットと課題

メリット

- 人手不足の解消

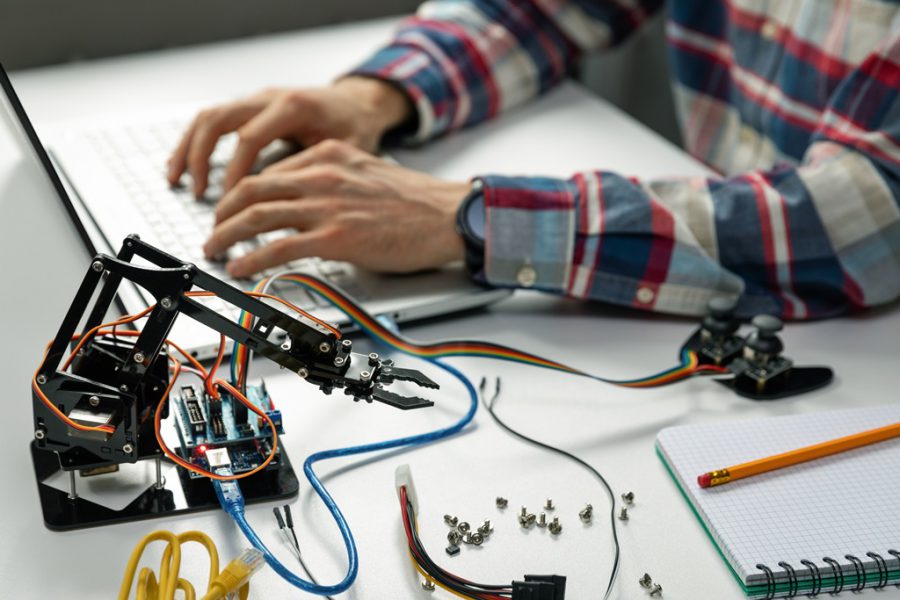

高度な専門知識を持つ外国人技術者が加わり、チームの戦力がアップします。 - 多様な視点と技術の導入

異なる文化や教育背景を持つ人材が、新しい技術や発想をもたらします。 - 国際競争力の強化

グローバルな技術交流やネットワーク構築が進み、海外展開のチャンスも広がります。

課題

- 言葉や文化の壁

コミュニケーションが難しく、現場での意思疎通に工夫が必要です。 - ビザの手続きと法令遵守

外国人労働者に適したビザの申請や法的なルールの理解・対応が不可欠です。 - 定着支援と職場環境の整備

日本で長く働き続けてもらうための生活支援や職場環境の見直しが求められます。

「技人国」ビザとは?特徴と申請プロセスの解説

「技人国」ビザは「技術・人文知識・国際業務」というカテゴリーで発行されます。主に専門的な知識や技術を活かして働く外国人のためのビザで、土木学士資格を持つ方にはまさにうってつけです。

主な特徴

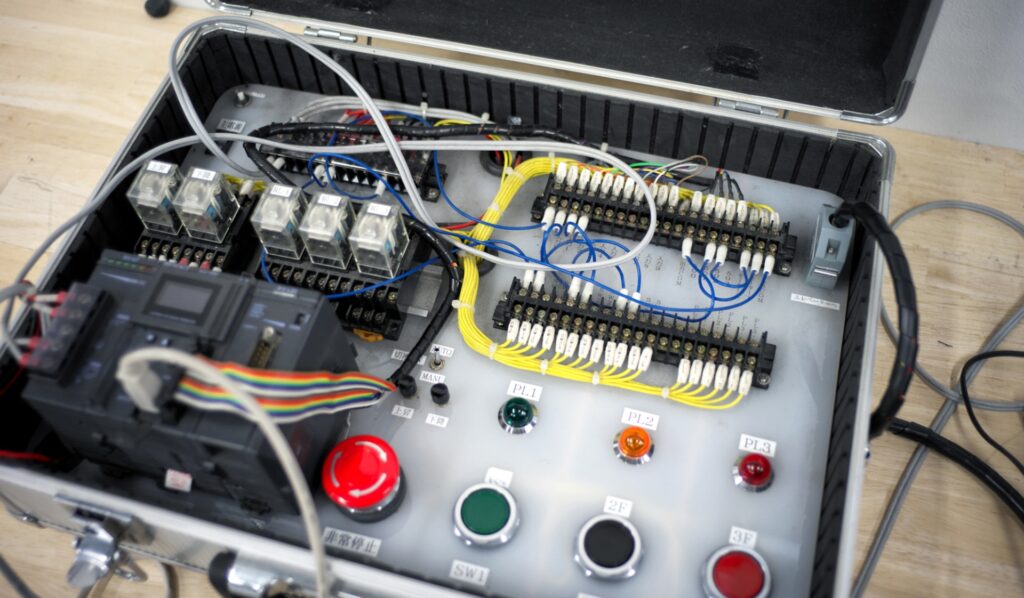

- 日本での就労が許可される専門職ビザで、土木の設計・施工管理など幅広い職種に対応。

- 1年、3年、5年など期間の設定が可能で、更新もできます。

- 家族の帯同も認められており、安心して生活基盤を築けます。

申請の流れ

- 企業側の受け入れ準備

外国人労働者の就労条件や業務内容を明確にします。 - 求人情報の作成と配布

専門職としての募集要項を用意します。 - 入国管理局への申請書提出

必要書類とともに、業務内容や本人の資格を示す書類を添付します。 - 審査・許可取得

通常数週間~数カ月で許可が下ります。 - 在留カード交付・就労開始

許可後、外国人技術者は日本で働き始めることが可能です。

このビザの取得には、専門性が証明されること、日本の労働条件が満たされることが重要です。企業は適切なサポート体制を整え、しっかりと準備しましょう。

有限会社アユコムの成功事例と取り組みポイント

有限会社アユコムは、土木業界で外国人技術者を積極的に採用し、その成果を上げている企業の代表例です。彼らが成功をつかんだポイントをご紹介します。

- 専任担当の設置

外国人労働者のビザ申請から生活面のサポートまで一貫して対応する担当者を設け、スムーズな受け入れ体制を整備。 - 日本語教育と研修プログラム

仕事に必要な日本語や専門知識を身につけるための研修を実施し、技術者の成長を支援。 - 文化交流イベントの開催

職場のチームメンバーとの距離を縮め、風通しの良い環境づくりに努めています。 - 定期的なフィードバックとコミュニケーション

技術者の困り事や改善点を話し合う場を設け、働きやすさの向上に注力。

これらの取り組みが、外国人土木技術者が安心して長く働き続けられる環境を実現し、企業の競争力アップにつながっています。

日本企業が外国人土木技術者と共に築く持続可能な経営戦略

今後の日本企業にとって、外国人土木技術者の採用は単なる人手不足対策を超えた「未来への投資」です。多様な人材を取り込むことで、新たなアイデアや技術が生まれ、国際的な競争にも対応可能な強い組織を作り上げられます。

持続可能な経営のためには、採用だけでなく以下の点が重要です。

- 長期的な人材育成計画の策定

- 異文化理解を深める社内研修の実施

- ハラスメント防止・多様性尊重の職場づくり

- 外国人材が参画しやすいキャリアパスの設計

こうした戦略は、企業に新たな活力と創造力をもたらすとともに、地域社会全体の活性化にも寄与します。

外国人材定着のためのコミュニケーション・環境整備

外国人労働者がイキイキと働き続けるためには、職場内外でのコミュニケーションが欠かせません。言葉の習得をサポートし、相互理解を深めることで誤解やトラブルを減らし、安心して仕事に打ち込める環境を作ります。

具体的には、

- 定期的な面談や意見交換の実施

- 多言語対応の社内資料や掲示

- 暮らしに必要な情報の提供や相談窓口の設置

- 地域コミュニティへの参加支援

などが効果的です。有限会社アユコムの様に、企業が主導して支援策を講じることが外国人材の定着率向上へとつながっています。

まとめ

日本の土木業界における外国人労働者の活用は、今や「待ったなし」の課題であり、大きなチャンスです。専門的なスキルを持つ土木学士の外国人技術者を迎え入れることで、人手不足の解消はもちろん、多様な視点や新たな技術の導入といった多くの恩恵が得られます。

そのための大切なステップが「技人国」ビザの理解と適切な活用。さらに、有限会社アユコムの成功例が示すように、単に雇用するだけでなく、コミュニケーションや環境整備を含む包括的なサポート体制が不可欠です。

日本企業が未来に向かって持続可能な競争力と魅力を保つために、今こそ外国人土木技術者との共生を真剣に考え、行動を始める時です。あなたの会社でも、ぜひ一歩踏み出してみてはいかがでしょうか?どんな未来も、多様な人材が共につくることで明るく豊かなものになるはずです。